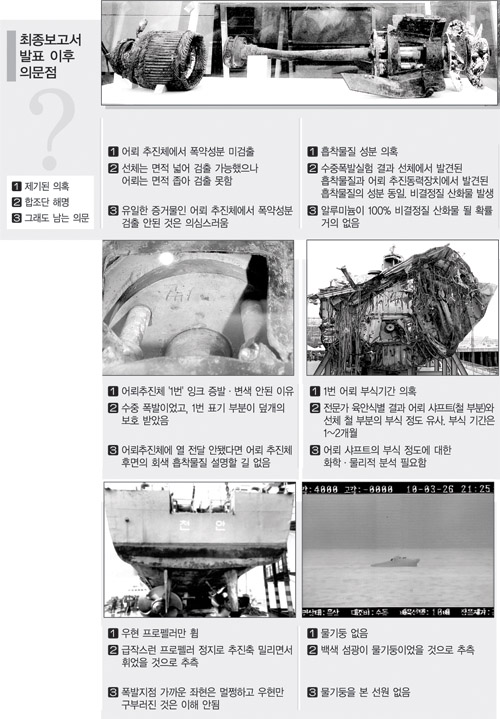

수중 폭발 입증할 ‘물기둥’ 목격자·TOD 영상도 없어

왜 ▶폭발지점서 먼 우현 프로펠러만 휘었나

왜 ▶어뢰 폭발력 ‘계산 공식’ 도중에 바꿨나

왜 ▶어뢰 추진체서 폭약 성분 검출 안됐나

경향신문 | 목정민 기자 | 입력 2010.09.13 20:18

윤덕용 천안함 사건 민·군합동조사단장은 13일 최종 보고서를 공개한 뒤 기자들에게

"합리적 의심이 없다고 개인적으로 굳게 믿는다"고 밝혔다.

그러나 윤 단장의 말과는 달리 합조단의 설명 중에는 석연치 않은 구석이 적잖이 눈에 띈다.

최종 보고서는 천안함 침몰 원인으로 버블효과를 꼽았다.

어뢰의 수중폭발로 하늘로 솟아오르는 물기둥에 의해 선체가 두동강 났다는 것이다.

그러나 합조단은 물기둥을 목격한 승조원을 찾아내는 데는 실패했다.

합조단은 한 초병이 본 백색 섬광이 물기둥이었을 것으로 추측하고 있다.

천안함 선체의 양쪽 프로펠러 중 우현 프로펠러만 휜 이유도 명쾌하지 않다.

한쪽 프로펠러만 휜 것은 좌초설을 뒷받침한다.

좌초하면서 암초에 부딪혀 구부러진 것이라는 가정이 가능하기 때문이다.

그러나 합조단은 이 가능성을 배제하고 외부폭발로 결론지었다.

문제는 폭발지점과 가까운 좌현 프로펠러는 멀쩡하게 남아있는 반면,

폭발지점에서 먼 우현 프로펠러만 구부러져 있다는 점이다.

합조단은 배가 갑자기 정지하면서 추진축이 밀렸고 그때 관성으로 프로펠러가 휘었다고 설명했다.

스웨덴의 가메와사(프로펠러 제작사)가 만든 프로펠러 중 둥글게 휜 것은 천안함이 "최초"라고도 했다.

국방부가 '스모킹 건'(결정적 증거물)으로 내놓은 1번 어뢰 추진체에서

폭약 성분이 검출되지 않은 것도 의문점이다.

천안함에서 발견된 폭약 성분이 1번 어뢰에서도 발견돼야

1번 어뢰가 천안함을 침몰시킨 어뢰라는 결론이 성립한다.

합조단은 폭약성분이 미량인 데다 1번 어뢰는 크기가 작아 검출이 어렵다고 해명했다.

선체에서 폭약성분이 발견된 것은 선체 면적이 넓기 때문에 가능했다고 설명했다.

앞서 물리학자인 이승헌 미국 버지니아대 교수는

천안함 선체와 어뢰 추진체의 흡착물질은

성질이 다르다고 반박하면서 논쟁을 빚은 바 있다.

합조단이 수행한 천안함 버블제트 수중실험에 따르면 폭발 직후 폭약 성분인 알루미늄은

비결정질 산화물로 변했다.

그러나 이승헌 교수는 "아무리 고온 고압에서 폭발이 일어나도

자연계에서 알루미늄이 100% 비결정질로 변할 수는 없다"고 반박했다.

이에 대해 합조단은 이 교수가 실시한 실험이 조건에 맞지 않아

결정질 산화물이 나왔을 것이라고 설명하는 데 그쳤다.

폭발실험 공식에 대해서도 국방부는 말을 바꿨다.

국방부는 이제까지 수중 폭발력을 공중음파로 측정하기 위해

'레일리-윌리스 공식'을 이용했다고 밝혀왔지만

최종 보고서에서는 이 공식을 적용하지 않았다.

한국지질자원연구원은 지난 3월30일 천안함 폭발 규모를 측정하면서

기뢰나 어뢰가 천안함 하부에서 폭발한 경우 레일리-윌리스 공식을 이용해 계산하면

TNT 260㎏에 상응하는 폭발력 이라고 밝힌 바 있다.

그러나 국방부 관계자는 최종보고서 브리핑에서

"레일리-윌리스 공식은 자연의 인과관계를 법칙화한 것은 아니고,

무수히 많은 수중폭발 실험을 통해 만든 실험공식"이라며

"환경에 따라 차이가 날 수 있다"고 말했다.

하지만 국방부가 지금까지 폭발력을 추정한 과학적 근거를 포기하면

폭발력을 근거로 산정한 다른 조사결과도 흔들릴 수 있다.

1번 어뢰의 부식기간에 대해서도 이견이 있다.

합조단은 전문가의 육안식별을 통해 어뢰 샤프트(철 부분)와 선체의 철 부분의 부식정도가 유사하며

부식기간은 1~2개월일 것이라고 결론냈다.

시민사회에서 물리·화학적 분석이 필요하다고 요구하자 KIST에 실험을 의뢰했으나

샘플이 균등하지 않아 분석하지 못했다는 답변만 받았다.

열상관측장비(TOD) 영상은 사고 당시 원인 파악의 결정적 증거가 될 수 있다.

국방부는 가지고 있지 않다던 입장을 여러차례 번복하며 영상을 공개했으나

사고 순간의 TOD 영상은 결국 공개되지 않았다.

< 목정민 기자 loveeach@kyunghyang.com >

'[최신종합뉴스](19) > ˚♡。- 천안함관련' 카테고리의 다른 글

| ‘어뢰 피격’ 결정적 증거 부족… 중간보고 ‘확대판’ (0) | 2010.09.13 |

|---|---|

| 스웨덴, 천안함 북한 공격론에 ‘노코멘트’ (0) | 2010.09.13 |

| 천안함 유족 "왜 제대로 책임지는 사람 없느냐" (0) | 2010.09.13 |

| 국방부, 스크루 시뮬레이션 결과 알고도 왜곡했다. (0) | 2010.09.13 |

| 우현 프로펠러는 왜 휘었을까? 풀리지 않는 의문 (0) | 2010.09.13 |